土地境界トラブルに強い弁護士ならアクセルサーブ法律事務所へご相談ください

隣地との境界線が曖昧である場合、これをもとにトラブルに発展するおそれがあります。

では、土地の境界トラブルにはどのように対処すればよいのでしょうか?また、土地の境界トラブルを防ぐには、どのような対策を講じればよいのでしょうか?今回は、土地の境界トラブルへの概要や土地の境界トラブルが生じた場合の対処法、土地の境界トラブルの予防策などについて、弁護士がくわしく解説します。

なお、当事務所(アクセルサーブ法律事務所)は不動産・建設法務に特化しており、土地の境界トラブルに関するご相談にも対応しています。土地の境界トラブルでお困りの際や、土地の境界トラブルを予防したいとお考えの際は、アクセルサーブ法律事務所までお気軽にご相談ください。

知っておきたい2つの土地境界

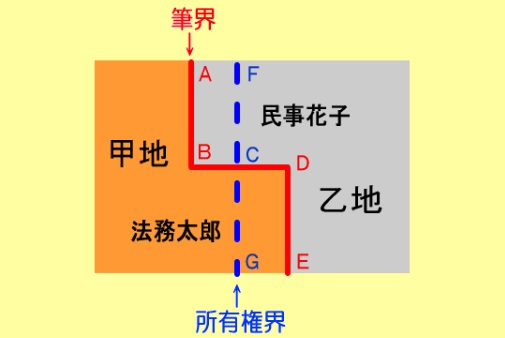

土地の境界には、「筆界」と「所有権界」の2つがあります。土地の境界トラブルについて調べる際は、まずこの2つの境界の違いを理解しておく必要があるでしょう。はじめに、筆界と所有権界について、それぞれ概要を解説します。

筆界

「筆界」とは、土地が登記された際に、その土地の範囲を区画するものとして定められた境界です。たとえば、「101番」の土地と「102番」の土地の境目などがこれに該当します。

登記された際に定められた区画線がそのまま筆界となるため、当事者間の合意だけでこれを変更することはできません。たとえば、101番の土地の所有者であるA氏が102番の土地の所有者であるB氏と合意して、101番の土地のうち20㎡部分をB氏が使うことになったとしても、自動的に筆界が動くわけではないということです。

筆界を変更するためには、1筆の土地を複数筆に分ける「分筆(例:101番の土地を、101番1と101番2の2筆に分ける)」をしたり、複数筆の土地を1筆にまとめる「合筆(例:200㎡の102番の土地と20㎡の101番の2の土地をまとめて、220㎡の102番を誕生させる)」をしたりする必要があります。

所有権界

「所有権界」とは、所有者の権利が及ぶ土地の範囲を示す境界です。所有権界は筆界と一致する場合が多く、たとえば「101番の土地全体をA氏が所有しており、102番の土地全体をB氏が所有している」場合には、101番の土地と102番の土地の境目である筆界がそのまま所有権界となります。

しかし、土地の権利が及ぶ範囲は、当事者間の合意や時効取得などさまざまな要因で筆界とズレることがあります。たとえば、101番の土地の所有者であるA氏が102番の土地の所有者であるB氏と合意して101番の土地のうち20㎡部分だけをB氏が買い受け、分筆や合筆などをしないまま柵などで事実上区切っただけである場合、筆界と所有権界とにズレが生じることになるでしょう。

法務局のホームページには、筆界と所有権界の違いを示す図として、次のものが掲載されています。

画像引用元:土地の境界には,「筆界」と「所有権界」とがあります。(法務局)

このように、筆界と所有権界は一致する場合が多いものの、何らかの事情でズレているケースも散見されます。土地の境界にまつわるトラブルに見舞われた際は、まず「筆界の話をしているのか、所有権界の話をしているのか」を整理したうえで解決策を検討しなければなりません。

土地境界の主なトラブル

土地境界のトラブルには、どのようなものがあるのでしょうか?ここでは、土地境界の主なトラブルを2つ解説します。

- 境界の認識に齟齬があるトラブル

- 越境によるトラブル

境界の認識に齟齬があるトラブル

1つ目は、境界の認識に齟齬があるトラブルです。たとえば、次のトラブルなどが想定されます。

- 101番の土地の登記名義人であるA氏と102番の土地の登記名義人であるB氏が合意して102番の土地の一部をA氏の所有にすることとしたが、B氏が亡くなった後、事情を知らないB氏の親族から102番の土地への越境を辞めるよう請求される

- 101番の土地と102番の土地の所有権界を両者の合意により筆界とは異なる位置に設定したが、その目印とした境界杭が朽ちてしまい、合意した所有権界について認識の齟齬が生じている

このように、境界の認識の齟齬に関するトラブルは、筆界と所有権界が一致しない場合に起きることが多いでしょう。

越境によるトラブル

2つ目は、越境によるトラブルです。隣地の所有者が、所有権界を越境する建築物(雨どい・塀・屋根など)を設置したり、隣地から樹木の枝や根が越境したりする場合などがこれに該当します。

竹木の枝が境界を超えているときは隣地所有者にその枝を切除するよう請求できるほか、隣地所有者が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず枝の切除に応じない場合には、これを自ら切除できます(民法233条1項、3項)。また、根が越境している場合は、隣地所有者に催告することなく自ら切除が可能です(同4項)。

一方で、建物が越境している場合、これを勝手に取り壊すことはできません。建物を築造する際は境界線から50センチメートル以上の距離を保たなければならない旨の規定はあるものの、建築に着手した時から1年を経過した後やその建物が完成した後では、損害賠償の請求だけができるとされています(同234条)。

土地の境界のトラブルでお困りの際は、アクセルサーブ法律事務所までご相談ください。当事務所は不動産・建設法務に特化しており、土地境界のトラブルへの対応実績も豊富です。

土地境界でトラブルが生じた場合の対処法

土地の境界に関してトラブルが生じた場合、どのように対処すればよいのでしょうか?ここでは、対応の一般的な流れを解説します。

- まずは真摯に話し合う

- 樹木の枝など越境物がすぐに撤去できるのであれば、撤去する

- 弁護士に相談する

- 筆界特定・ADRで解決をはかる

- 訴訟で解決をはかる

まずは真摯に話し合う

土地の境界トラブルは、近隣住民など今後もある程度の関わり合いを持つ必要がある相手との間で生じることが多いでしょう。そのため、まずは当事者間で真摯に話し合うことをおすすめします。

たとえば、所有権界の定めを相手方が忘れている場合や代替わりなどで相手が事情を知らない場合などには、当時の経緯を丁寧に説明したり、証拠となり得る資料を提示したりすることで納得してもらえる可能性があります。

樹木の枝など越境物がすぐに撤去できるのであれば、撤去する

越境のトラブルであり、自身の土地が越境している側であれば、早期に枝などの越境物を撤去しましょう。

しかし、樹木は成長するため、一度撤去しても近い将来同様の問題が生じます。そのため、たとえば親が亡くなって空き家になった遠方の土地など自分で管理するのが難しい場合には、費用を支払って管理を委託することや問題の樹木を撤去すること、土地自体を売却して管理の手間から解放されることなど、再発防止策も併せて検討します。

弁護士に相談する

当事者間の話し合いによって解決に至らない場合には、弁護士に相談します。弁護士に相談することで、具体的な状況に応じた問題点が把握でき、妥当な「落としどころ」の検討なども可能となるためです。また、弁護士に正式に依頼する場合には、弁護士が代理人として相手方と交渉することも可能となります。

土地の境界トラブルについて相談できる弁護士をお探しの際は、アクセルサーブ法律事務所までお気軽にお問い合わせください。

筆界特定・ADRで解決をはかる

弁護士のサポートを受け、まずは筆界特定制度や土地家屋調査士会ADR(境界問題相談センター)によって解決をはかることが一般的です。筆界特定制度とは、筆界特定登記官が、民間の専門家である筆界調査委員の意見を踏まえ、現地における土地の筆界の位置を特定する制度です。

参照:土地の境界トラブルを裁判なしで解決を図る「筆界特定制度」(政府広報オンライン)

問題となっている土地の境界が筆界であり、たとえば「現地の杭が動いてしまい、筆界が分からなくなった」場合などには、この方法での解決を検討することとなります。

一方で、土地家屋調査士会ADRとは、弁護士と土地家屋調査士が調停人として当事者間の意見調整を支援する制度です。あくまでも話し合いを調整する制度であり、調停人などが結論を下すものではありません。問題となっているのが所有権界である場合などには、このADRにより解決をはかることとなります。

訴訟で解決をはかる

筆界特定制度やADRを経ても解決に至らない場合やトラブルが深刻化しておりADRを経ても解決できる見込みが薄い場合などには、訴訟で解決をはかります。

訴訟では、裁判官が諸般の事情を考慮したうえで判決を言い渡します。裁判所が出した結論には、正式に控訴をしない限り、たとえ不服があっても当事者双方が従わなければなりません。

土地境界のトラブルを予防する対策

土地境界のトラブルを予防するには、どのような対策を講じればよいのでしょうか?ここでは、主な対策を2つ解説します。

- 日頃から周辺住民とコミュニケーションをとる

- 境界を明確にしておく

日頃から周辺住民とコミュニケーションをとる

1つ目の対策は、日頃から周辺住民とコミュニケーションをとっておくことです。

関係性が良好であれば、仮に樹木の枝などの越境があったとしてもすぐに大きな問題になる可能性は低く、直接の申し入れや早期の対応で解決をはかれる可能性が高いでしょう。

また、その他のトラブルについてもはじめから「隣地所有者vs自分」の対立構造となるのではなく、隣地所有者とともに所有権界を定めた当時の資料を探したり朽ちてしまった境界杭の痕跡を探したりするなど、協力体制を築きやすくなります。

境界を明確にしておく

2つ目は、境界を明確にしておくことです。

筆界と所有権界が異なる場合、認識の齟齬によりトラブルに発展しやすくなります。このようなトラブルは、関係が良好である取り決め当時の当事者間ではなく、代替わりがしてから生じることが少なくありません。

そのため、たとえ現在の関係は良好であっても、むしろ関係性が良好である今のうちにこそ、境界標を打ち込むなどして境界を明確にしておくことをおすすめします。場合によっては、分筆や合筆などにより筆界と所有権界を一致させておくことも検討するとよいでしょう。

土地境界トラブルに関するよくある質問

続いて、土地境界トラブルに関するよくある質問とその回答を2つ紹介します。

土地境界トラブルの相談先は弁護士?土地家屋調査士?

土地の境界トラブルの相談先は、「すでにトラブルになっているのであれば弁護士、将来のトラブルを防ぐために境界を明確にしたいのであれば土地家屋調査士」と整理できます。

ただし、不動産法務に注力している弁護士と土地家屋調査士とは連携がある場合が多いため、仮に相談先が誤っていたとしても、解決の適任者を紹介してもらえることが多いでしょう。お困りの際は、アクセルサーブ法律事務所へご相談ください。

土地境界トラブルがある土地を分譲した不動産会社の責任は?

土地境界のトラブルがあるにもかかわらずこれを隠して分譲した場合、不動産会社に損害賠償責任が生じます。

不動産会社としては、分譲しようとする土地に境界トラブルがある場合、その旨を事前に買主に丁寧に説明すべきでしょう。また、可能な限り、分譲前に筆界特定制度を活用し、土地境界トラブルを解消しておくことをおすすめします。

土地境界トラブルはアクセルサーブ法律事務所までご相談ください

土地境界トラブルは、アクセルサーブ法律事務所へご相談ください。最後に、当事務所の主な特長を3つ紹介します。

- 建設・不動産業界に特化している

- 実践的なアドバイスを得意としている

- 予防法務に注力している

建設・不動産業界に特化している

アクセルサーブ法律事務所は建設・不動産法務に特化しており、業界において生じやすいトラブルを熟知しています。土地の境界にまつわるトラブル対応の実績も豊富であるため、安心してお任せいただけます。

実践的なアドバイスを得意としている

法的に正しいことと、経営として望ましいことは一致しないこともあるでしょう。とはいえ、法的なルールを軽視していては、経営の根幹を揺るがす事態となりかねません。

アクセルサーブ法律事務所は、建設・不動産会社の経営実態を深く理解したうえで、法的なルールは守りつつ、その先にある「事業のさらなる発展・目標達成」を重視した実践的なアドバイスを提供しています。

予防法務に注力している

アクセルサーブ法律事務所の最終的な目標は、「助け合い、称え合い、共に成長し、喜び合う―それが当たり前の世界を創る」ことにあります。この目標を達成するため、トラブルが生じてからの対応のみならず、トラブルを未然に防ぐ「予防法務」にも注力しています。

まとめ

土地の境界トラブルについて、トラブルの概要やトラブル発生時の対処法、トラブルを予防する対策などを解説しました。

土地の境界トラブルには、土地の所有権界への認識の違いによるトラブルや、越境によるトラブルなどが挙げられます。土地の境界に関してトラブルが生じ、当事者間での解決が難しい場合には、早期に弁護士に相談してください。弁護士に相談することでそのケースにおける「落としどころ」が想定できるほか、解決へ向けた具体的な道筋を立てることが可能となります。

アクセルサーブ法律事務所は建設・不動産法務に特化しており、土地の境界トラブル対応についても豊富な実績を有しています。土地の境界トラブルでお困りの際は、アクセルサーブ法律事務所までお気軽にご相談ください。